No, non si tratta del vostro nuovo sindaco!

Come ben sanno gli studiosi del pensiero di Shizuto Masunaga lo studio dell’ ameba è un terreno di sperimentazione importante per il maestro, poichè questo piccolo essere unicellulare è il custode inconsapevole dei segreti della vita. Volendo attribuire ai meridiani, ai canali energetici un valore fondante della vita, Masunaga immagina che essi devono poter essere individuabili in esseri particolarmente primitivi, prima che la differenziazione cellulare produca quella varietà che si riscontra sugli esseri pluricellulari. In altri termini poichè il sistema meridianico preesiste a quello nervoso, vascolare, linfatico, ecc… e dato che è estremamente difficile individuarlo negli organismi ad alta complessità come i mammiferi, devono esistere delle forme di vita molto semplici su cui trovare le tracce delle grandi funzioni vitali espresse dai meridiani. Immagina quindi il ciclo circadiano vitale, la curva energetica giornaliera degli organi e dei visceri, come sovrapponibile alle funzioni vitali dell’ameba, e da lì per estensione a tutti gli esseri pluricellulari che sono seguiti.

Il ciclo dell’ameba secondo Masunaga è descritto soprattutto in Zen per Immagini ma sono reperibili ottime sintesi anche in rete, ad esempio qui.

Ma come sarà venuta in mente l’ameba a Masunaga?

Abbiamo già avuto modo di notare in un altro post che Masunaga è un curioso esploratore della medicina e della scienza moderni occidentali, e uno studioso professionista di psicologia, che insegnerà alla Nippon Shiatsu School di Tokyo per dieci anni.

E probabilmente sono gli studi di psicologia da cui prende l’idea dell’ameba. (leggi sotto l’update 2021)

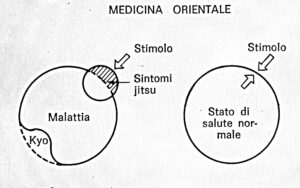

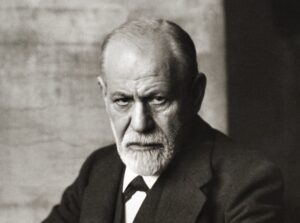

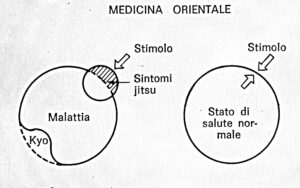

Un’idea originariamente usata da Sigmund Freud (1856-1939) per descrivere il meccanismo di funzionamento della libido in presenza di narcisismo patologico. Come l’ameba – “composta di un grumo scarsamente differenziato di sostanza protoplasmatica” – allunga i suoi pseudopodi verso la sostanza nutritiva, prolungando verso di essa “la sostanza del suo corpo”, (vol. VIII, p.567) così l’io investe con la propria libido gli oggetti, se ne appropria, ma, proprio come per l’ameba una quota di quello stesso slancio libidico resta all’interno dell’io, ed egli può in ogni momento ritrarre la quota di libido riversata sugli oggetti verso il proprio interno. Nello stadio narcisistico/ameboide le energie psichiche sono indifferenziate, e solo quando la pulsione trova un oggetto su cui proiettare la libido lo psicanalista può distinguere tra pulsioni sessuali e pulsioni dell’io. Freud dice qui qualcosa di interessante. “Il ritrarsi della libido oggettuale nell’Io, non è direttamente patogeno” (lo stadio in cui l’animaletto protoplasmatico ritira i suoi pseudopodi), lo diventa quando “un determinato processo, dotato di forte energia, impone a forza il ritiro dagli oggetti”. A quel punto tutta quella quota di libido/energia/pulsione si accumula all’interno dell’io e rischia di “non trovare la via di ritorno agli oggetti”. E’ “questo impedimento alla mobilità della libido” che diventa patogeno. “Possiamo anche immaginare che si sia giunti all’investimento oggettuale appunto perché l’io dovette sprigionare la sua libido per non ammalarsi a causa del suo ingorgo” (vol.VIII p.571). Abbiamo anche qui una traccia di un tema che tornerà spesso negli appunti di Masunaga, quando ragiona dell’approccio medico orientale che vede l’uomo sano come forma perfettamente rotonda in grado di ritornare ad essa dopo aver esaudito lo stimolo verso l’esterno (jitsu) o verso l’interno (kyo) e in caso di fissazione o ingorgo necessita di stimolazione appropriata in un verso o nell’altro (tonificare il Kyo, sedare il Jitsu).

Masunaga S. Zen Shiatsu p.17

Masunaga S. Zen Shiatsu p.17

Masunaga S. Zen Shiatsu p.46

Masunaga S. Zen Shiatsu p.46

In Freud tuttavia lo statuto della libido tende a modificarsi nel tempo. Si passa da una caratterizzazione quasi simile alla corrente elettrica, come negli scritti sopra riportati, ad una visione dove la libido è un costrutto concettuale, utile nella descrizione dei fenomeni psicologici ma che non possiede, all’interno del corpo umano, una “sostanza”, non è in altri termini un’energia soggetta a experimentum.

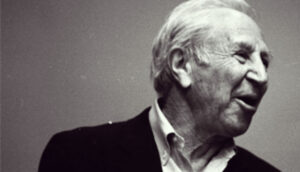

Un altro psicanalista, inizialmente tenuto in gran considerazione e poi ripudiato da Freud continuò invece a considerare la libido come una vera e propria energia rintracciabile nel corpo umano, soprattutto nella sua manifestazione più eclatante, quella dell’orgasmo. Whilelm Reich (1897-1957), la cui biografia è un inno anarchico e libertario alla vita, nei suoi studi danesi a seguito dalla fuga dalla Germania nazista (1934), indagò il diverso potenziale elettrico del corpo umano attraverso l’apposizione di elettrodi in vari punti. Reich trovò che le zone erogene rispetto alle altre parti avevano una curva del potenziale elettrico differente. Il potenziale inoltre aumentava a seguito di stimolo piacevole e diminuiva dopo uno stimolo spiacevole.

Si associa così una base fisiologica a quell’analogia già descritta da Freud sul comportamento degli organismi più primitivi quale l’ameba, e che viene caratterizzato da “uscita verso il mondo esterno” contrapposto a “ritiro in sè stesso”. Nel movimento elettrico di aumento del potenziale cutaneo si può trovare il correlato fisiologico della protrusione del citoplasma dell’ameba, mentre nell’abbassamento del potenziale dopo stimolo spiacevole si trova il correlato del ritiro degli pseudopodi. A questo punto Reich intuisce che dietro le funzioni del sistema nervoso autonomo parasimpatico (la pupilla si restringe, la vescica si apre, il ritmo cardiaco diminuisce, i vasi sanguigni cutanei si dilatano, ecc..) si cela una funzione globale di espansione percepita come desiderio, piacere, mentre per contro nel sistema simpatico (ritenzione degli sfinteri, aumento del battito cardiaco, attivazione vigile, ecc..) è all’opera una funzione globale di contrazione. Dalla prima si sviluppa l’emozione primaria del desiderio mentre dalla seconda la paura. Le emozioni quindi non sono prerogative degli organismi evoluti ma hanno la loro base in una polarità fisiologica orientata (dal centro alla periferia nel caso del desiderio e dalla periferia al centro nel caso della paura) di flusso bio-elettrico.

E’ improbabile che Masunaga non sia stato colpito da questa fonte di ispirazione che pareva andare proprio nella direzione vitalista, diametralmente opposta a quella dominante della medicina “meccanicista” e “biochimica” dominante in occidente. Inoltre lo Shiatsu descritto da Masunaga agisce proprio sul sistema nervoso autonomo parasimpatico, un aspetto sul quale egli torna più volte.

E’ altrettanto significativo che si sia astenuto (a mia conoscenza) dal citare Reich nei suoi lavori; il malcapitato fu addirittura arrestato dall’FBI nel 1957 al culmine di una campagna pluriennale di persecuzione e diffamazione. Reich morì in un carcere americano in quello stesso anno per arresto cardiaco.

Ma la storia non finisce qui perché un altro psicanalista, a noi più prossimo, Alexander Lowen (1910-2008) di cui Reich fu terapeuta e maestro, ripropone in termini molto simili a quanto fa Masunaga in Zen per Immagini alcuni esercizi. Anche qui ritornano le forme vitali primordiali di “apertura” e “chiusura”. Scoprite da soli questa traccia grazie al post della collega Cristina di Stefano.

UpDaTe! (2021)

A distanza di tempo ho trovato un altro riferimento bibliografico, tutto interno al mondo scientifico giapponese. Masunaga non pare aver avuto bisogno di patenti occidentali per la sua teoria dell’ameba! Egli cita infatti Jiro Ohta, botanico giapponese che nel suo volume “L’ameba” individua secondo Masunaga “i molti punti in comune tra i diversi tipi di movimento negli esseri umani, alla cui base vi è il sistema di conversione dell’ ATP in energia e in una proteina assorbibile (ADP)”. (cit. MAsunaga, 2020, p.103)

E’ quindi da questa fonte Masunaga riprende la celebre analogia tra la funzione yang del movimento dello pseudopodo (l’ectoplasma=yang), e la funzione yin (endoplasma=yin) che chiama il ritorno della protrusione verso l’interno.

Quindi si possono correggere le affermazioni precedenti dicendo che se pure il Maestro ha ritrovato negli studi giovanili di psicologia il tema dell’ameba, si è certamente rivolto alle discipline scientifiche e agli studi che si andavano compiendo in Giappone negli anni ’60 e ’70 del XX secolo, per modellare la sua ipotesi sull’origine dei meridiani, oppure più semplicemente, ha preferito circoscrivere al “suo” ambiente culturale, le matrici di un pilastro della fondazione della medicina orientale.

Bibliografia e sitografia

Masunaga S., Zen per Immagini. Esercizi dei meridiani per una vita sana, Mediterranee, Roma, 2013 (or.1987)

Masunaga S., Zen Shiatsu, Mediterranee, Roma, 2013 (or. 1977)

Masunaga S., Keiraku to Shiatsu, Shiatsu e Medicina orientale, vol. I, Shiatsu Milano Editore, 2020 (or.1977-78)

Vico V., Il “ciclo dell’ameba” secondo Shizuto Masunaga http://vivashiatsu.blog/2013/11/28/il-ciclo-dellameba-secondo-shizuto-masunaga-shiatsu-zenshiatsu/

Freud S., La teoria della libido e il narcisismo, vol. VIII, Boringhieri, Torino, 2008 (or. 1915-17).

Bertagni G., Introduzione all’opera di W. Reich http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/psiche/fogliareich.pdf

Di Stefano C., Shiatsu e counseling bioenergetico. Una possibile integrazione http://www.cristinadistefano.it/shiatsu-e-counseling-bioenergetico/

La chiave per un buon trattamento Shiatsu secondo Masunaga non sta tanto nelle capacità tecniche dell’operatore, cioè nelle doti manipolatorie o nel virtuoso gioco delle sue dita, quanto piuttosto nella capacità di sentire in profondità, restando in ascolto della sensibilità primitiva.

La chiave per un buon trattamento Shiatsu secondo Masunaga non sta tanto nelle capacità tecniche dell’operatore, cioè nelle doti manipolatorie o nel virtuoso gioco delle sue dita, quanto piuttosto nella capacità di sentire in profondità, restando in ascolto della sensibilità primitiva.